PG平台在今年4月底的北京车展上,人形机器人"站"在了汽车的一边,取代了身材火辣的车模,成为车企们展示未来技术的招牌符号。

小鹏汽车的人形机器人Iron在展台上稳步前行、挥手致意,一套流畅的动作成功圈粉;一汽、深蓝则采用宇树科技的G1、H1机器人进行舞蹈表演,为展台增添科技感;智元A2机器人出现在北汽、长安等多个展位上,化身“销售顾问”,承担接待引导角色。

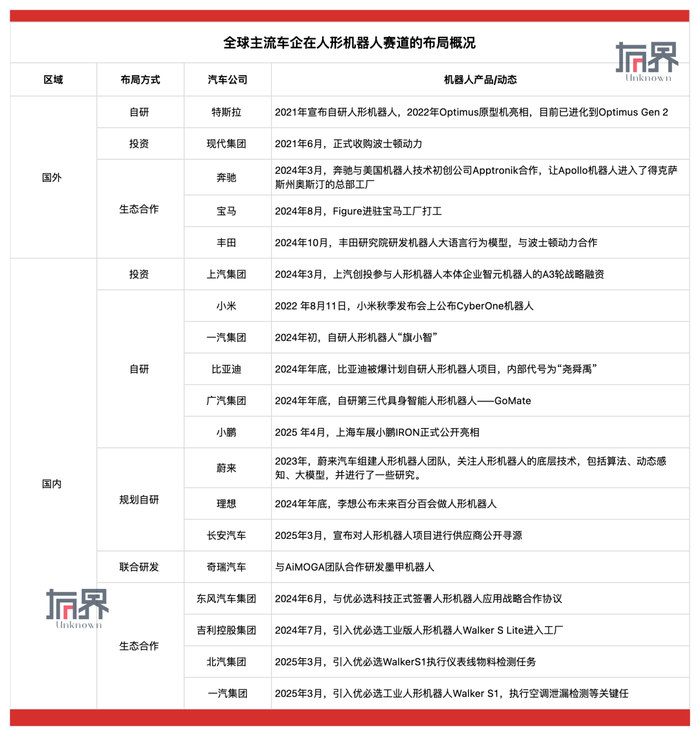

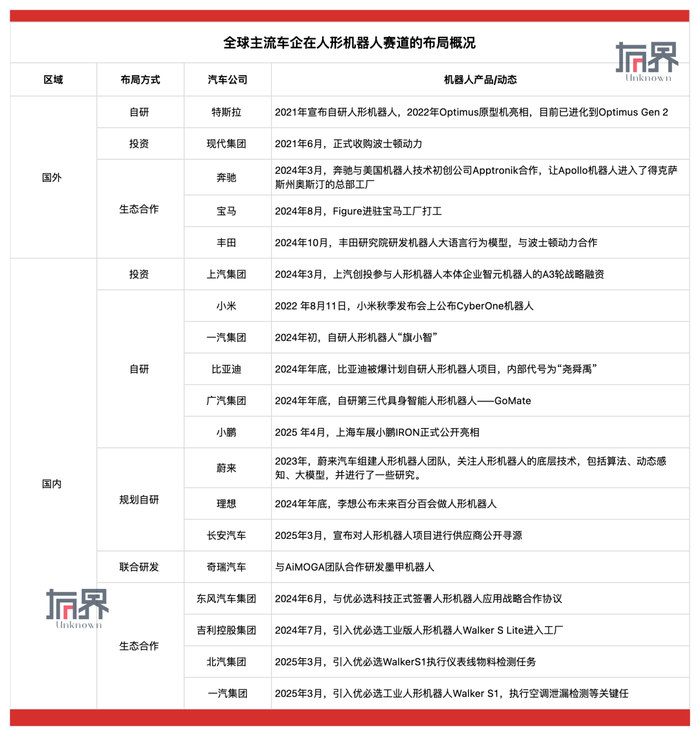

从车展可以看出,车企们对人形机器人赛道的布局愈发密集,根据有界UnKnown不完全统计,全球已有19家知名车企涉足这一赛道。而仔细查看会发现,这股车企造"人"热可以分为两波:第一波是马斯克点的火,第二波是AI添的柴。

第一个时间段集中在2021年和2022年,现代集团正式收购波士顿动力,特斯拉自研擎天柱人形机器人,而当时国内只有一家车子还处于PPT阶段的小米,在自研人形机器人。

这一阶段,其他传统车厂多数还在看戏。

直到2024年底,局势发生改变。ChatGPT带火生成式AI,机器人被赋予智能化的想象力,车企造"人"迎来第二波浪潮,这一轮里传统车企主机厂商也变得更加积极,它们通过自研,生态合作、投资入股等方式,陆续对外释放出对人形机器人赛道的兴趣:比亚迪通过自研推进本体和控制系统,奇瑞汽车联合AiMOGA团队合作研发墨甲机器人;东风汽车、吉利汽车、北汽集团、一汽集团与优必选合作;上汽参投智元机器人A3轮融资。

为什么车企纷纷盯上人形机器人?车企造的“人”能力更强吗?

车企造“人”的三个派别

车企涉猎人形机器人的原因五花八门,总体来说可以分为三个派别:出于战略层面考量的“战略派”,出于现实压力的“现实派”,也有的干脆是“技术叙事”的再包装,属于“故事派”。

小米是典型的战略层面的代表。2021年,在小米四足机器狗“铁蛋”发布后10天左右,马斯克正式公布自研人形机器人擎天柱,而这激发了雷军的好胜心,雷军将小米机器人实验室分拆为两块业务,一块继续为铁蛋机器狗的迭代做研发,另一块则专注于与擎天柱竞赛,做出一款人形机器人。

2022年8月,小米赶在马斯克正式展示擎天柱原型机前一个月,将CyberOne推向前台。CyberOne身高177cm,重52kg,全身21个自由度。彼时,造车还停留在PPT阶段的小米,也成为如今看来国内最早研发人形机器人的车厂。而这似乎也成为小米人形机器人的最高峰时刻,它与特斯拉一起被写入机器人历史,共同开辟了一个“机器人时代”。

回顾这段历史,小米做机器人既有与特斯拉竞赛的心理,本质上也承袭小米一贯做生态的思维,CyberOne被定位为家庭场景的智能助手,为老人和儿童提供护理和陪伴等服务,这也很符合小米通过造“人”接近C端用户的思路。

而小米效仿的对象特斯拉,造人形机器人的目的更加现实——用机器人替代重复性劳动,以此缓解人力和成本压力。2023年3月1日,特斯拉在当年的AI Day上展示了Optimus的最新演示,两位机器人为另一个机器人组装手臂,马斯克也强调人形机器人的应用潜力会比汽车更大。

而与马斯克有同样想法的还有德国车企高管。2024年3月,美国Apptronik推出的Apollo机器人,进入奔驰位于柏林和匈牙利的工厂“打工”,主要进行零部件搬运或质量检测工作。

奔驰公司生产负责人Joerg Burzer表示,希望能在劳动力短缺的领域找到机器人的应用场景,“首先是用于重复性任务,然后是危险任务。”

奔驰的竞争对手宝马也做了类似的提效尝试,2024年8月,Figure 02进入宝马美国斯帕坦堡工厂“实习”,根据宝马集团公布,Figure机器人在工厂的任务是将钣金部件插入特定装置的工作。

而相比较于“战略派”和“现实派”,目前扎堆造“人”的很多传统车企都属于“故事派”,它们偏向讲故事,比如东风、吉利、北汽,主要通过投资或生态合作来对外秀肌肉,展现对人形机器人的持续关注。

但车企布局人形机器人,不仅因为车企“想做”,还因为车企认为自己“能做”。

扎堆造“人”的自信与挣扎

目前,投入到具身智能赛道的玩家角色十分多元,主要角色分类有:

创新型企业,比如Figure、宇树科技、智元机器人;

高校和科研机构,比如做出全世界第一个全尺寸人形机器人WABOT的日本早稻田大学,支持Apptronik机器人的美国NASA,中国具身智能公司星动纪元创始人为清华大学交叉信息研究院教授陈建宇等;

除此之外,主要是大型企业开辟的人形机器人子业务,比如腾讯的Robotics X实验室研发机器人,手机厂商vivo也宣布成立机器人Lab实验室进军这一赛道。严格来说,车企也属于这一类型。

在这些角色里,车企占据了造“人”的供应链优势和场景合理性,这也让他们对自研人形机器人产生自信。

如果把人形机器人看作一门生意,简单粗暴地来看,影响成功率的核心指标有两点:一是降低制造成本、提升生产效率;二是有订单和收入。

而现在这两个环节就像压住人形机器人赛道的两座大山,对任何入局造“人”的角色而言都是一项艰巨的任务。

在成本效率方面,人形机器人供应链一直是行业难题,机器人知名企业Figure创始人Brett Adock也被人形机器人供应链难住。Brett Adock曾在X上发帖感慨人形机器人供应链不成熟带来的困境。

Brett表示,人形机器人涉及到种类繁多的零部件,必须面向全球范围内寻找并采购合适的元件。这不仅要求企业在质量与供货稳定性之间做出权衡,还需要投入大量精力进行供应商筛选、合作关系维护及持续的评估管理,以确保整个供应链的高效与可控。

这意味着团队需要自主完成整台机器人的全链路设计工作,涵盖执行机构、电子系统、机械结构、关节模组、操作系统、控制算法、底层固件以及人工智能模块等核心组件。

而在解决人形机器人供应链效率方面,车企却更加自信,“他们认为自己有天然的供应链优势”,一位业内人士对「有界UnKnown」说道。

相比很多从零起步的团队,车企原本就有一套成熟的供应链体系,跟电机、电控这些核心零部件的供应商合作多年,“熟人办事,效率和稳定性都更高”,而且车企造车的那一套工艺、质控、成本控制,本身就可以迁移过来,能省下不少试错的时间和金钱。

在商业订单方面,目前整个人形机器人赛道都无法实现量产,“这也是部分车企对造人形机器人感到迟疑的地方”,业内人士说道。

但与人形机器人行业的其它角色相比,车企有天然的场景优势,他们拥有车间工厂可以供给机器人进行数据学习,“他们可以自我消化一部分机器人”。

所以,不论是在成本层面还是在商业化场景方面,车企造“人”具备天然的优势因素。

然而,“具备优势”不等同于“达到预期”,虽然造车与造“人”在上游产业链具备异曲同工之处,但生产人形机器人的核心难点在于多模态感知和实时决策能力。

2024年年底,理想汽车创始人李想也表示,未来理想100%会做人形机器人,但不是现在,他的疑问点在于“如果我们连L4级自动驾驶的汽车都解决不了,怎么去解决更复杂的?”他认为,汽车本质上就是最简单的机器人,它运行在标准化道路上,环境规则清晰,参与者也都受过统一训练。如果连这样的“低复杂度”场景都难以彻底实现智能化,其他面对开放环境的人形机器人就更难落地。

Figure和宝马的合作争议,从侧面印证了李想的担忧。今年2月份,Brett夸口称,有一队Figure机器人已经在宝马厂商执行“端到端操作”,但据宝马方面透露,截至3月,南卡罗来纳州工厂仅在非生产时段试运行Figure机器人,主要用于在车身车间练习零部件的拾取与放置。

所以,车企造“人”,本质上的卡点在于人形机器人的泛化能力有限,而这一点也是全行业都没突破的地方。

结语

最早涉足人形机器人的,是造车新势力;而真正扎堆下场、彼此角力的,却成了传统车企。

这当中,有的企业已经偃旗息鼓。比如小米的CyberOne,在和追觅短暂合作后不欢而散——小米认为追觅私自拿设计图申请专利,追觅则反指小米只是出资,从未真正投入。这场合作最终以双方“各执一词”收场,也成了业界一段插曲。

更多的项目则停留在发布会、概念片和模型展示的热闹表象。这种“看起来很热”,恰恰揭示了人形机器人仍处于早期阶段的现实:技术不成熟,真正有能力往前走的公司并不多。